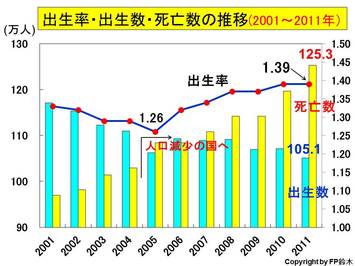

厚生労働省の発表によると、2011年の出生率(合計特殊出生率)は、2010年と同等の1.39となりました。

2005年を底にして、3年連続で上昇しましたが、2009年はリーマン・ショックによる景気後退で、収入が減少したことが、出生率の上昇を止めました。

しかし、景気が若干回復し、(あるいは政府の少子化対策?)2010年は再び上昇し、2011年は維持。

しかし出生数は105.1万人と、前年よりも2.0万人減少しました。

※合計特殊出生率・・・1人の女性が生涯に産むと推定される子供の人数。15歳~49歳の出産期の女性の年齢別の出生率を合算して計算。

【出生率と、母の年齢別出生数の推移】

出生率 34歳未満 35歳以上

1985年 1.76 132.9万人 10.3万人

1995 1.42 107.4 11.3

2005 1.26 88.9 17.4

2007 1.34 87.8 21.2

2008 1.37 86.3 22.8

2009 1.37 82.9 24.1

2010 1.39 81.6 25.5

2011 1.39 79.5 25.5

この26年間で出産年齢が高齢化しています。

また、記載してありませんが、出生数の内、

第1子は26年間で-18%減少していますが、第2子以上は-32%の減少していて、”1人っ子”が進んでいます。

一方で、死亡数は2011年は125.3万人で、東日本大震災の犠牲者もあって、前年比+5.6万人増加し過去最高。

死亡者数が、出生数を20.2万人も上回っています。

2005年以降(除く2006年)毎年、死亡数が出生数を上回っており、日本は人口が減少する国になっています。

人口を維持するには「2人」の子供を生まなければ維持できません。

男女ともに晩婚化が進み、この影響で出産年齢の高齢化につながるとともに、女性の出産適齢期の人口そのものが減っていきます。

ですので、このままでは人口減少は続きます。

こうした現状を受け、国としても、子ども手当(改正児童手当)の支給や高校授業料無償化、出産手当の増額などを実施してきましたが、

こうした資金援助よりも、

・出産後も働ける就労環境(例えば小学校低学年までは、勤務時間の短縮の義務化)の整備

・待機児童の解消を目指した、保育施設の充実

の方が求められている現状もあります。